|

| 名 前 |

クロマツ(黒松、雄松、男松) クロマツ(黒松、雄松、男松) |

| 学 名 |

Pinus thunbergii |

| 科 属 |

マツ科マツ属 |

| 分 布 |

本州、四国、九州に分布 |

| 開花時期 |

4月~5月頃 |

| その他 |

常緑高木の針葉樹、三保松原、出雲大社、安芸の宮島 |

|

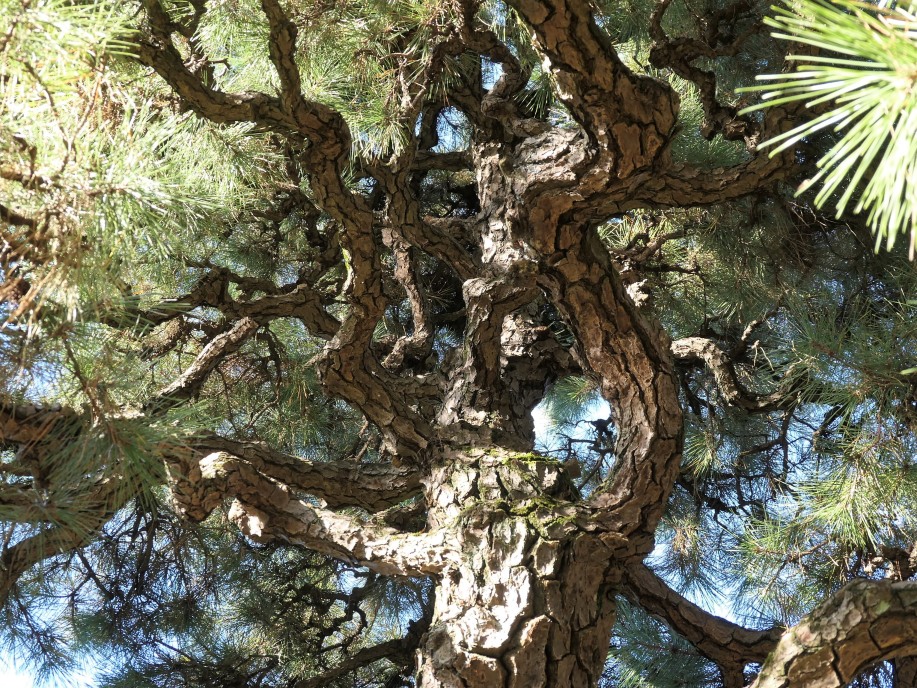

(クロマツ) 2021.11@小石川植物園 |

|

|

(クロマツ) 2024.5@小石川植物園 |

|

(クロマツ) 2022.4@小石川植物園 新芽の先に雌花 |

|

(クロマツ) 2022.4@小石川植物園 雄花 |

|

(クロマツ) 2015.5@皇居東御苑 汐見坂付近のクロマツ並木 |

|

| クロマツ(黒松;マツ科マツ属)。本州、四国、九州に分布し、海岸に多く自生する常緑高木の針葉樹。生命力が強いので、古くから長寿と繁栄を象徴する縁起の良い木として和風庭園の主木として用いられる。また、砂防、造林などの実用を目的として海岸沿いに植栽されることも多い。砂浜のクロマツ林は白砂青松と呼ばれ、美しい景観を呈する。 |

|

| 樹皮は名の通り黒みを帯び、樹齢を重ねると亀甲状に剥離する。雌雄同株で、4月~5月頃花をつけ、雌花の後に球果(松かさ)ができる。針葉はアカマツより硬く、枝振りも太いことから雄松(オマツ)や男松(オトコマツ)とも呼ばれる。 |

|

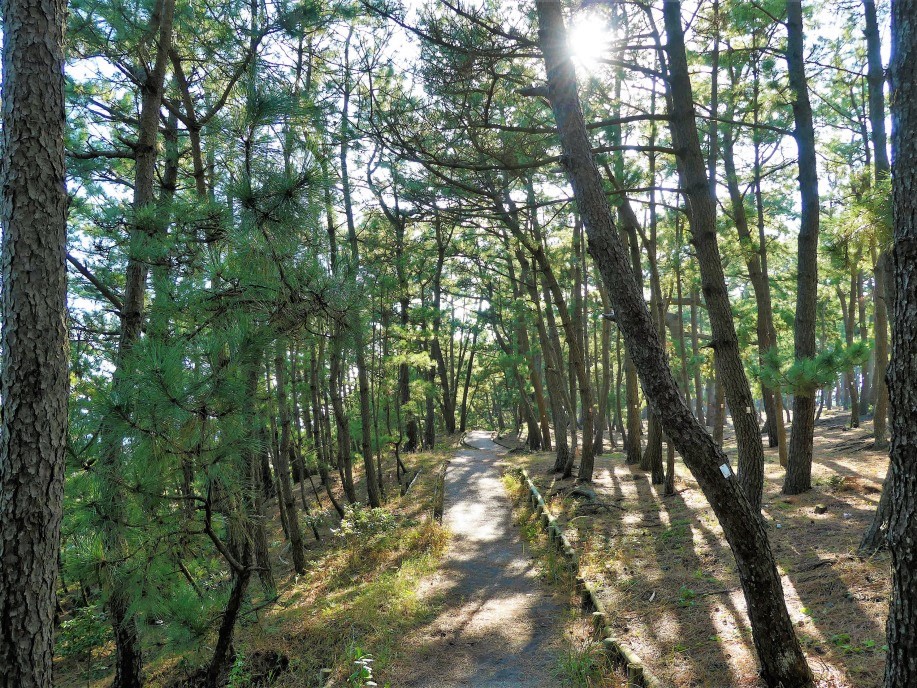

(クロマツ) 2019.11@三保松原 三保松原のクロマツ |

|

|

|

| 富士山世界文化遺産に登録された三保松原は約7kmの海岸に約3万本の松が生い茂っているが、そのほとんどがクロマツ(黒松)です。松林の緑、打ち寄せる白波、海の青さと富士山が織りなす風景は歌川広重の浮世絵や数々の絵画・和歌に表現されてきました。写真は上から、松原の先の方に見える霊峰富士山、延々と続く松林と遊歩道、天女伝説で知られる羽衣の松となります。 |

|

(クロマツ) 2025.3@中国地方 出雲大社の松の参道 |

|

| 東日本の参道には杉並木が多いが、西日本では松の並木が目立ちます。これは出雲大社境内から神門通りへと続くクロマツの松の参道。松並木の散策も心地良いものです。 |

|

(クロマツ) 2025.3@中国地方 安芸の宮島 |

|

| 安芸の宮島の厳島神社付近の海岸には松並木が植えられています。これらの松の多くはクロマツです。 |

|

|

| 厳島神社の五重塔の近くの丘に龍髯の松(りゅうぜん)の松と呼ばれる2本の枝が長く伸びたクロマツを見ることができます。樹齢200年以上と言われ、その手入れされた長い枝を龍のほおひげに見立て、その名が付けられています。 |

|

|